市販テキスト、動画などにおいて、

「権利関係は図を描いて考えよう」

・・と、皆んな言うけれど、

具体的な「図の描き方」を解説してくれる

教材は非常に少ないと思います。

是非、この記事で図の描き方を覚え、

日々の学習に役立ててください。

・図を描くメリット

・図を描く基本ルール

図を描くメリット

図を書いて学習することのメリットは次の2つです。

1. 事例を正確に把握できる

2. 知識を視覚的に記憶できる

それぞれ解説していきます。

1.事例を正確に把握できる

権利関係の事例は、

登場人物が多く、条件が複雑に絡み合います。

このような事例を文章だけで把握しようとすると、

読解に時間がかかるだけでなく、

事例を誤って把握してしまうこともあります。

こうなると、問題が解けるようにならないのはもちろん、

テキスト等のインプットも正確に行うことができません。

文章を図で表現する方法を身に着ければ、

登場人物の人間関係や、時系列など、

問題文内で何が起きているかという状況を

早く正確に把握することができるようになります。

2.知識を視覚的に記憶できる

図を書くことで、事例を視覚的にとらえることができます。

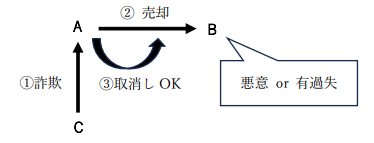

たとえば、民法の条文で次のようなものがあります。

96条2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

この条文は「第三者の詐欺」について規定しています。

これを図で表現すると下になります。

「条文そのまま」

「図で表現したもの」

どちらの方が記憶に残りやすそうですか?

文章のまま覚えようとしても無理があるし、

何より学習してても退屈なだけです。

図で表現することにより、

文章を正確に理解するだけでなく、

知識を視覚的に記憶することができます。

問題を解く際、図を書いているうちに

「あ、この事例の形、見たことあるぞ」となって、

知識を引き出しやすくなるわけです。

以上の2点のメリットから

「図を描いて考えること」は、

効率よく権利関係を学習する上での

必須スキルであると言えるでしょう。

図を描く基本ルール

では、具体的な図の描き方について解説していきましょう。ここでは、権利関係全体で使う基本ルールを解説していきます。以下の3つです。

1. 人間関係の基本図

2. 時系列

3. キーワード

ここからは、紙とペンで図を描きながら

記事を読み進めていってください。

問題を解くための型を身に着ける作業なので、

メンドクサイですが、手を動かして考えることが

非常に重要であります。

1.人間関係の基本図

権利関係では、一つの事例で複数の登場人物が出てきます。この登場人物の関係を正確に把握しないことには、当然問題が解けるようにはなりません。ここでは、人間関係を表現する大前提のことを事例を通して解説します。

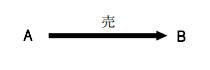

【事例1】

AはBに、自己所有の土地を売却した。

なんてことない売買契約の事例です。

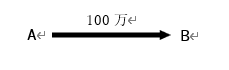

これを図で表現すると以下のようになります。

ここでの基本ルールは

売主は「左側」、買主は「右側」

に統一して描くということです。

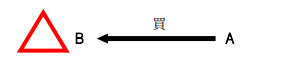

仮に、「BはAから、土地を買い受けた」とあっても、以下のように描かないようにしましょう。

次は、よくある貸し借りの事例です。

【事例2】

AはBに、100万円貸した。

これを図で表現すると以下のようになります。

ここでの基本ルールは

貸主は「左側」、借主は「右側」

に統一して描くということです。

2.時系列

誰が「いつ」何をしたのかによって、

状況が変わり、当然、結果も変わります。

時系列を正確に把握することは、

問題を解く上で必要不可欠な技術です。

【事例3】

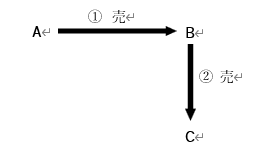

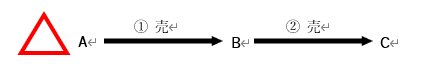

AはBに甲土地を譲渡した後、BはCに甲土地を転売した。

文中から、「AがBに甲土地を売った(譲渡)」、

「BはCに甲土地を売った(転売)」

と2回の売買があることがわかります。

「AはBに甲土地を譲渡した後」とあるので、時系列は、

① 「AはBに甲土地を譲渡した」

② 「BはCに甲土地を転売した」

という流れになり、図に書くと以下のようになります。

下のように書いても間違いではないですが、

横長になり、視点を左右に移動させるのが煩わしいのであまりお勧めしません。

取引が複数出てくる場合は、途中で下方向に書くのが良いでしょう。

重要なことは、「何が先・後に起きたことか」を、

番号で明確に書くということです。

本試験問題ではより複雑な事例が出てきますので、

状況を正確に把握するためにも番号を振ってください。

3.キーワード

問題を解く上で必要な言葉を探し、図に書き込みます。

各分野で特有のキーワードがありますが、

頻繁に出てくるキーワードは次の2つです。

① 「善意・悪意」、「無過失・有過失」

② 「登記」

①

例えば、第三者が善意なのか悪意なのかで

結論が丸っきり変わってきます。

文中にこれらの語句が出てきた場合は、

図に書き込むクセをつけてください。

②

誰が登記を備えているのかでも、

結論が丸っきり変わります。

誰が、いつ、登記をしているのかを読み取り、

時系列と一緒に書き込むようにして下さい。

以上、3つの基本ルールが

図を描く上での大前提となります。

この基本ルールをもとに、

「権利関係 図の描き方・考え方」

で、各分野の詳細な描き方を解説してますので、

是非こちらもチェックしてみて下さい。