宅建試験の攻略には

「過去問練習が欠かせない」

ということは言うまでもありませんが、

権利関係、特に民法においては、

単に過去問の正誤判断を繰り返しだけでは

未知の問題に対抗することはできません。

そこで、本記事において、

未知に問題に対抗するための

具体的な学習方法を紹介していきます。

過去問をたくさん練習したけど、

不合格になってしまった方に是非読んでいただき、

学習指針の見直しにしていただければと思います。

〇過去問を解くだけではダメな理由

〇未知の問題に対抗するための過去問活用法

過去問を解くだけではダメな理由

過去問を「解く」とは、

「選択肢の〇×判断をすること」です。

宅建民法は毎年10問(40肢)の出題がありますので、

過去10年分の過去問を完璧にマスターしたとすると、

約400肢の論点に関して〇×の判断ができるということになります。

しかし、民法は条文数だけでも1000を超え、

判例の知識を合わせるとさらに論点が増えます。

つまり、

たかが10年分の〇×の判断できるようになったところで

本試験の未知の問題に対処できるはずがない、

ということになります。

この「過去問を解いても本番では役に立たない」ことは、

下の記事において、データを元に結論付けています。

是非こちらも読んでみて下さい。

宅建試験の民法は「不動産の取引」にまつわるところが

主に出題されますが、それでも過去問知識のみでは

圧倒的に知識不足ということがわかります。

未知の問題に対抗するための過去問活用法

過去問のみの知識では、

知識が不足し、未知の問題に対抗することができない

ということがわかりました。

しかし、過去問は

出題傾向、問い方、文章の言い回し

などを勉強するには最良の教材です。

過去問を全く使わない方法はかえって危険ですから、

過去問を活用して効率よく知識を増やす学習方法を

ここで提案していきたいと思います。

「クローズドクエスチョン・オープンクエスチョン」とは

具体的な勉強方法を解説する前に、

以下の言葉の意味をおさえてください。

クローズドクエスチョン(以下:CQ)

「正」か「誤」だけを解答する問題のこと。

オープンクエスチョン(以下:OQ)

「正」か「誤」で解答できない問題のこと。

CQの例は、

「各肢の〇×を判断しなさい」という

宅建試験の問い方そのものです。

OQの例は、

「未成年者の法定代理人に与えられた権利は何か」

というように、具体的な内容を答えさせる問い方です。

過去問を反復練習するということは

このCQをひたすら繰り返す、

ということになります。

限られた知識だけの〇×を繰り返しているだけ

なので、新しい知識が増えるはずもありません。

過去問を最大限活用する4ステップ

では、過去問を活用した

具体的な知識の増やし方を紹介します。

【過去問の活用の4ステップ】

1.肢ごとの正誤を自力で判断する。

2.肢ごとの判断根拠をテキストで探す。

3.その根拠が書かれた箇所の周辺を読み込む。

4.オープンクエスチョンを作成し、自問自答する

1.肢ごとの正誤を自力で判断する

これは、従来通りの過去問練習というやつです。

自力で問題を解き、わからなければ解説を読むという流れです。

この段階で止まる受験生がほとんどです。

当然、知識は増えていきません。

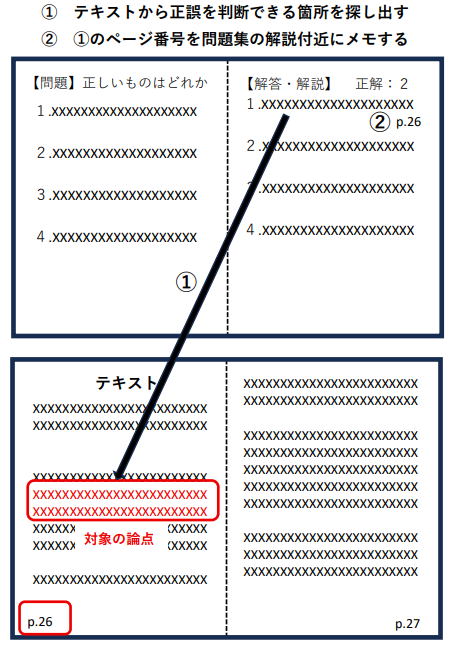

2.肢ごとの判断根拠をテキストで探す

ここからが過去問の活用方法となります。

各肢の「判断できた、できなかった」を問わず、

各肢ごとに、その肢が判断できるための情報がテキストのどこのページにのっているかを探しましょう。

探し出したら、肢の解説部分にテキストの該当ページを記入してください。

これにより、テキストのどこから出題されているのかがわかるようになります。

※もちろん、テキストに書いてない内容も出題されますから、その場合は「なし」と記入しましょう。

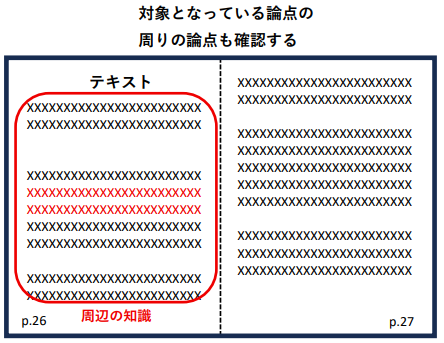

3.その根拠が書かれた箇所の周辺の知識も確認する

問題集にページ番号をメモしたら、

対象となっている論点の周辺知識も確認しましょう。

(できればそのページ全てを確認しましょう。)

「周辺知識」とは

テキストで正誤判断の対象となっている知識の近くに書かれている知識。

対象となっている知識に対し、関連している知識のこと。

単に〇×を判断するだけの学習では、

一向にこの周辺知識が身に付かず、

知識不足によって、本試験問題に対抗できなくなります。

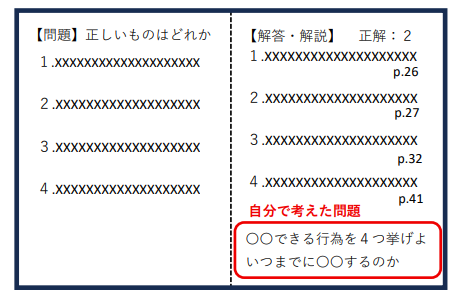

4.自分でオープンクエスチョンを作り、自問自答する

3の周辺を読むのも、やらないよりはましですが、

読むだけでは中々、記憶に残りません。

記憶に残すために、もう少し頑張ります。

最も記憶効率の良い学習方法は、

読み込んだ知識を「思い出す」ということです。

ステップ3で確認した内容を「隠して思い出す」のです。

このときの思い出し方として有効な方法は、

先ほど解説したオープンクエスチョン(OQ)で

自分に質問するということです。

Yes、Noで返せない質問で自問自答し、

対象論点とその周辺知識を思い出すようにして下さい。

思いついたOQは過去問集のスキマに書きましょう。

問題集にはテキストの該当ページが書いてあるので、答えをすぐフィードバックできます。

オープンクエスチョンに対する回答は、

正確な知識がないと答えられません。

大変ですが、覚えては忘れをひたすら繰り返し、

知識の精度を上げていってください。

驚くほど効率よく知識を吸収できると思います。

まとめ

【過去問の活用の4ステップ】 (再掲)

1.肢ごとの正誤を自力で判断する。

2.肢ごとの判断根拠をテキストで探す。

3.その根拠が書かれた箇所の周辺を読み込む。

4.オープンクエスチョンを作成し、自問自答する。

この過程を踏むことで、単に過去問の〇×を判断するより

はるかに多くの知識を正確に記憶していくことができます。

この方法はどうしても、

該当論点をテキストで探したり、

オープンクエスチョンを自分で考えたり、

などなど、非常に手間がかかります。

ただ、単に過去問の〇×を判断することが

本試験では役に立たないということを考えると、

はるかに効率よく知識をえることができます。

是非、この方法で沢山の知識をゲットしてみて下さい。