宅建試験の学習方法として

「過去問を繰り返し解け」というのはよく聞くと思います

実際に、過去問を繰り返し練習して本番に臨み、

宅建業法、法令上の制限は何とかなったが、

民法(問1~問10)に関しては、

ほとんどが初見の肢で、判断しようがなかった

という方は多いと思います。

この記事は、宅建試験の民法(問1~問10)について、

過去問を繰り返し解くことが

試験本番において役に立たないということを、

過去のデータから明らかにしていこうとするものです。

加えて、どのように過去問を活用すれば

得点できるようになるのかを解説していきます。

学習指針の軌道修正に是非お役立てください。

〇 過去問の反復練習がなぜ役に立たないか

〇 未知の問題に対抗する過去問の活用方法

直近の過去問の分析

まず、過去問の反復練習が、いかに役に立たないかを

データに基づいて明らかにしていきます。

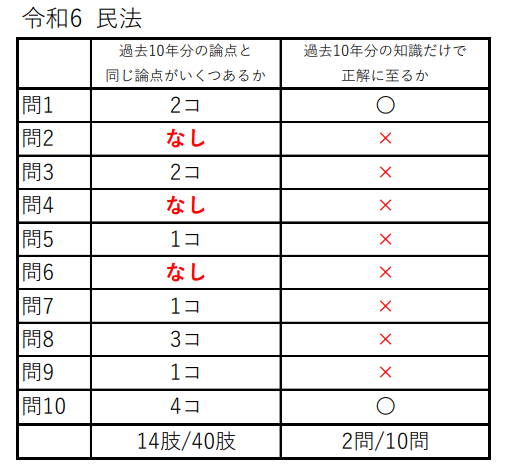

令和6年度試験の分析

最初に、令和6年の出題実績を見ていきます。

問1: 能力・意思表示

問2: 委任

問3: 共有

問4: 債務不履行・契約解除・物権変動

問5: 債務不履行・不法行為

問6: 混同

問7: 占有

問8: 条文の有無

問9: 債務引受

問10: 契約不適合

この令和6年の全出題論点10問×4肢=40肢に対して、

10年分の過去問をさかのぼった論点の中に

全く同じ論点がいくつあったかを数えていきます。

その結果は以下の通りになります。

この表が示すことは、過去10年分の民法の論点を押さえても、

本試験では14肢/40肢=35%しか出題されず、

その知識だけで正解できる問題はわずか2問だけということです。

令和6年だけの分析では意味がないので、

令和5年、令和4年の試験問題に対しても

同様の分析をしてみます。

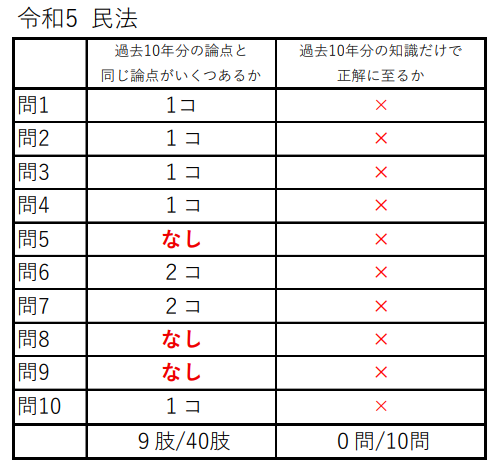

令和5年度試験の分析

つづいて令和5年の出題実績です。

問1: 相続(判決文)

問2: 相隣関係

問3: 請負

問4: 相殺

問5: 不在者財産管理人

問6: 時効

問7: 相続

問8: 制限行為能力者

問9: 賃貸借

問10: 抵当権

同様に、

10年分の過去問をさかのぼった論点の中に

全く同じ論点がいくつあったかを数えていきます。

令和5年に至っては、全く同じ論点が9肢しかなく、

過去問知識のみでは1問も正解できないことになります。

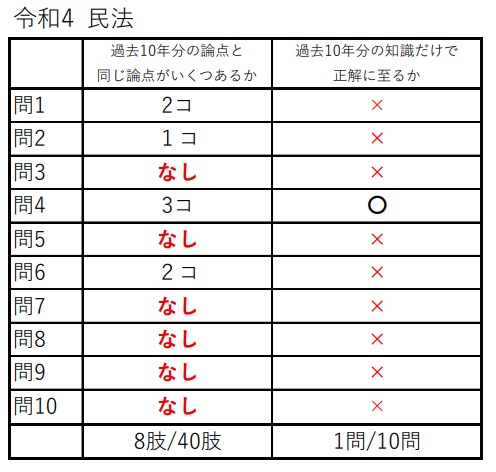

令和4年度試験の分析

最後に令和4年の出題実績です。

問1: 物権変動(判決文)

問2: 相続

問3: 制限行為能力者

問4: 抵当権

問5: 期間計算

問6: 賃貸借・使用貸借

問7: 失踪宣告

問8: 賃貸借・地上権

問9: 辞任

問10: 時効

同様に、

10年分の過去問をさかのぼった論点の中に

全く同じ論点がいくつあったかを数えていきます。

期間計算・失踪宣告・辞任などのほぼ出題実績のない分野も出ました。

全く同じ論点が8肢しかなく、

過去問知識のみでは1問の正解にとどまります。

結論

以上の分析から、次の結論が導けます。

10年分の過去問をさかのぼって、

論点を完璧に覚えても、

試験本番ではほとんど得点できない。

- なんでこんな結果になるの?

民法は膨大な条文・判例の数から、

毎年10問(40肢)の問題がつくられます。

出題者からすると、

同じ論点では簡単に得点されてしまうので

様々な論点を出題することで

民法の平均点を意図的に下げ、

合格者を調整していると思われます。

一方、条文数の少ない宅建業法は毎年20問出題され、

同じ論点を出さざるを得ないので、

他の受験者と差がつきにくいのです。

未知の問題に対する過去問の活用方法

単に過去問の〇×の判断ができるようになっただけでは、

本試験で出題される未知の問題には対抗できない。

ということがわかりました。

では、未知の問題に対抗するにはどうすればいいでしょうか。

具体的な方法論については、

以下の記事で詳細に解説していますので

必ずチェックしてください。

過去問を解きまくれば合格に近づくという

無責任極まりないアドバイスがネットにはあふれかえっていますが、

データを分析すればやることは明確です。

是非、上記の過去問活用法で知識を増やしていってください。